粟特民族对魏晋至唐初敦煌美术的影响

发布者: 来源:南海佛教网

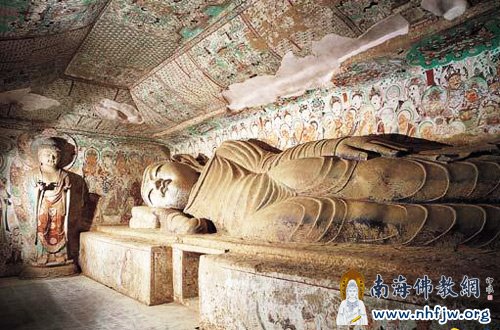

自魏晋时期敦煌地区就有了中亚粟特民族的活动记载,到隋末唐初,粟特向汉地的移民达到高潮。特别在唐代,活跃于丝绸之路上的这支商业民族在利益的驱使下;唐朝社会的繁荣及其开放的环境;突厥、唐朝、阿拉伯对粟特本土的统治;以及唐朝与突厥、回纥的密切关系这几方面因素促成了粟特人大规模迁移到汉地,并以聚落而居。粟特人本土信仰的多元化特征,决定了他们在敦煌这个佛教圣地能够融洽相处。在大量藏经洞文献中记载了粟特九姓胡人的活动状况,此时敦煌石窟艺术中大量出现的粟特美术元素,使我们不得不关注,敦煌石窟艺术的创作者中有相当数量的粟特人。他们有的是以洞窟功德主、窟主、施主等身份参与的有名望有财力的贵族阶层,有的是受雇于佛寺的画工、画匠等下层劳动者,以直接的方式参加洞窟的具体营建,或以间接的方式影响到石窟艺术的设计与创作。对此已有学者从不同角度做过分析,以下对魏晋、隋唐初敦煌壁画中反映的丰富粟特美术迹象作一梳理,证明粟特人以不同身份对敦煌美术发展做出了相当的贡献。

一、魏晋时期敦煌石窟壁画中粟特人的痕迹

1.魏晋时期敦煌壁画中的粟特装饰元素

在敦煌石窟中272、275、257、259、263、435、43、248、249、285、290、428窟等十六国至北朝的壁画中,多见红色地仗。其中最受关注的是敦煌莫高窟285窟,西壁诸天描绘在红色地仗之上。姜伯勤先生提到:红色地仗可视为西域式的一种特征。这种装饰也存在于粟特古遗址——瓦尔赫沙噘哒时期红厅壁画中,还有片治肯特XVI号遗址10室所出7至8世纪宴饮图等,亦有红色地仗。可见红色地仗在5至8世纪粟特壁画中流行,并呈现其独特性。这种装饰或许与崇拜火与光明的祆教信仰有关。虽在其它地方古代绘画中也存在这类装饰,但从丝路交通传播路线看,它的传播应与粟特画匠有关。

再看285窟西壁中央大龛北侧壁面绘有三头六臂,侧身骑坐于牛背上的摩醯首罗天形象。此神为佛教的护法神,源自印度婆罗门教三大主神2--的湿婆神(siva),被认为是宇宙的创造者,后来被佛教吸收,同时也是袄教的风神。对此张元林先生有专文论述:粟特风神借自印度教中神的形象,摩醯首罗天图像并不是直接来自印度教的湿婆形象,而是来自袄教的风神维施帕卡。就此亦有专家论述。20世纪60年代前苏联考古队在今塔吉克斯坦片治肯特遗址壁画中发现了一身穿甲胄、三头四臂,上抬两臂分别握弓和三叉戟的形象,在其右下侧题有粟特文“Veshparkar”即风神之意。这一形象除敦煌壁画外,在库车龟兹、和田、云冈石窟等地壁画中亦有发现,只是以袄教风神的图像为主,揉和了一些当地图像元素。《两京新记》卷三记长安布政坊胡袄祠:“武德四年(621)所立,西域胡天神,佛经所为摩醯首罗也。”可见粟特祆教美术东渐过程中,一些祆神图像的宗教功能逐渐转换,从粟特祆神变成佛像,或者被看成佛像。姜伯勤先生认为285西壁龛两侧西域风诸天绘像,可能与供养人中西域人的宗教有关。

莫高窟285窟西壁还出现“日天”形象,张元林先生认为这一图像来源于袄教的太阳神密特拉神,并认为它的图像很可能是由粟特人带到敦煌的。285窟北壁又出现粟特供养人名“史崇姬”和“清妇何口”题记,张先生据此认为,人华粟特人及其艺术对莫高窟第285窟的营建产生了直接的影响。

中古粟特地区也曾有过佛教,但没有形成气候,粟特美术没有太多受到佛教美术的影响,但在祆教美术图像东渐中与佛教美术相遇,它们在接触交流中相互影响。例如,在新疆和田地区策勒县的丹丹乌里克遗址出土的木版画D.X.3正面是祆教形象,而背面则是佛教中的菩萨像,这不能排除在一个多神信仰的社会中,佛教和祆教信仰并不互相排斥,它们的神祗可共居于一座寺庙中,因此在敦煌壁画中看见袄教美术的迹象是不足为奇的。这与当地居住有粟特人,并参与壁画修筑工作有关。

2.壁画的构图形式

敦煌壁画中的故事画多选择有代表性的场面来表现。赵声良先生认为北凉北朝时期的故事会主要受西域的影响,以人物为主体,景物较少,画面构图较满。这种一图一事的构图在克孜尔石窟壁画中最为常见,同样在粟特故地的遗址壁画以神话、寓言故事为题材的画幅中也大量存在这种构图方法。克孜尔石窟壁画中也有较明显受粟特美术影响的痕迹,所以敦煌壁画中的这种构图形式应该也受到粟特壁画构图的些许影响。

二、魏晋时期敦煌粟特人的活动

当西魏时期,敦煌所临的中亚处于噘哒、突厥、波斯三大政治势力角逐中。敦煌西边紧邻的就是噘哒,他们自四世纪五六十年代开始南迁控制了阿姆河地区,粟特人臣属嚈哒。莫高窟285窟北壁上西起第5铺像下发愿文为“佛弟子滑口安”于“大代大魏大统五年四月廿八日造”。此发愿文东侧供养人像列西向第1身题名:“清信士滑口安供养像”。同窟北壁上西起第7铺无量寿佛下发愿文为“佛弟子滑黑奴”于“大代大统五年五月廿一日造讫”。发愿文东侧供养人像列西向第2身题名为“清信士滑黑奴供养”。又有“清信士滑一供养”。姜伯勤先生指出这里的滑氏来自嚈哒滑国。身为游牧民族的嚈哒人在政治和军事上虽征服了粟特,但在文化上却反过来被粟特人征服。对此时粟特地区的生活状况,日本学者白鸟库吉、藤田丰八、贾一雄等都有论述。当时噘哒都城就在片治肯特,考古发现那里许多噘哒统治时的壁画具有明显的粟特艺术风格。嚈哒统治时鼓励贸易,粟特人在丝路上为噘哒的外交和商贸活动服务,推进了他们在丝路沿线的活动,逐渐增加了粟特兴贩带来的移民。在敦煌地区这种现象开始明显。噘哒人通过粟特画匠在285窟营建,当在情理中。

1.文字记载的敦煌粟特人

三国时,商胡“欲诣洛者,为封过所;欲从郡还者,官为平取,辄以府见物与共交市,使吏民护送道路”。这里反映了“西域杂胡”包括粟特人以敦煌为聚点,有的前往洛阳贸易,有的返回家乡。

斯坦因1907年在敦煌以西烽火台所发现的“粟特文古信札”提到粟特商队以凉州(武威)为主要聚点,沿河西四镇直到洛阳一线经商。这些信札表明,至迟在西晋末年,敦煌地区已有来自“昭武九姓”的聚落。

池田温和土肥羲和曾指出,唐代的敦煌有张、王、安、索、曹五姓,加上李、康、汜、宋、阴,共有十姓。其中多数在魏晋时已经出现,并在敦煌形成一个拥有这些姓氏的豪门社会。其中就有安、曹、康等昭武九姓存在。池田温先生又确认《西魏大统十三年(547)瓜州记账》(S.613)中,曹匹智拔、曹乌地拔两人可能是来自曹国的粟特人。他们与汉人一同受田交租,是入籍的粟特人,脱离了粟 特聚落被编人乡里。

在北魏后期到隋代前期,北方的动荡,粟特地区国家与中原王朝之间的往来在史籍记载上非常缺乏。粟特地区经历了先被噘哒、后被突厥的征服,这必然影响粟特地区诸国与中原王朝之间的官方往来,特别在嚈哒或突厥与中原王朝关系紧张的时候。纵览魏晋至北朝时期到中国的中亚胡人大体分为三类:一是参与政治活动的官员,使节或侍子;二是为兴利贸贩而来的商人;三是僧侣、技艺人、奴婢。旧技艺人中就有从事绘画的工匠。

2.汉文史册记载的的粟特画家

在敦煌存在大批没有留下姓名的画匠,但他们对中国美术史的发展起着推进作用。佛教带来了对待绘画的崭新态度,即十分尊重艺术家的成就㈣。魏晋时期逐渐出现个体画家身份地位的提高,并留名于史册。《历代名画记》中记粟特出身的画家,有晋代康昕、北齐曹仲达。“晋:康昕,字君明,外国胡人。……画又为妙绝。官至临沂令”。“曹仲达,本曹国人也。北齐最称工,能画梵像,官至朝散大夫。”曹仲达创立“曹衣出水”的独特绘画风格,与当时的大批粟特艺术家的人华有直接关系。向达先生说:“后魏以来,源出曹国入居中土之曹氏一家,特为显贵,名乐工、名画家不一而足:如曹婆罗门、曹僧奴、曹妙达;曹僧奴女北齐高纬之昭仪……(曹仲达)亦当妙达一家。”㈣他们将粟特风格艺术带人中原,与中原绘画风格与题材融合形成又一独特样式。我们在敦煌壁画中亦可见到这种风格样式存在,证明了一个粟特美术创作群体的存在。

三、隋和唐初敦煌壁画中粟特人的痕迹

1.隋和唐初敦煌壁画中的纹饰

史苇湘先生曾指出:“敦煌隋代艺术,在原有的汉晋传统结合外来影响所形成的地方风格的基础上,面临中原与西域两种风格的熏染。”以联珠纹为例,此纹样通常被认为是流行于波斯萨珊时期的一种编织纹样,在波斯遗物中联珠纹饰留存很少,只在伊朗的塔克伊——波斯坦(Traq-I Bostan)遗址的浮雕中,其人物身穿的棉袍上发现有联珠纹样,圆圈内刻有鸭子(或鸟)作为装饰。6世纪时期,萨珊波斯文化在粟特壁画、龟兹壁画艺术中有明显影响,并与当地的民族艺术融合沿丝路东传,以至联珠纹样在六至七世纪敦煌隋和唐初的石窟脊柱、藻井四周、龛沿以及雕塑人物的衣服上大量出现。隋代和唐初的57、63、278、282、388、389、244、390、394、401、404、406、397、283、273、381、375、420、329窟中壁画有联珠纹边饰作为画幅的间隔,例如390窟南北壁用联珠纹分割成上下三层,中央又有放大的说法图。这种作为分隔情节画面的边线使用的联珠纹装饰在粟特壁画中则主要出现在片治肯特、阿弗拉西阿勃等粟特古城址壁画中。

北朝以后,敦煌壁画中出现在横长的画面中按一定顺序依次表现情节的方法,与粟特壁画中的横饰带构图相仿。例如片治肯特Ⅵ:41以史诗主题“鲁斯塔姆”系列的连续性横饰带的构图,围绕在建筑物的墙壁上,展现了一系列情节连续式构图。只是粟特这种横饰带构图依然以人物为主,景物较少,而敦煌壁画中的卷轴式横长画面将人物与景物配合,加强了空间感。这可能在粟特美术东传至敦煌后对当地美术固有的构图形式产生了一定影响。

另外,内饰动、植物或人物样式的环形圆珠,即所谓印章式图案,出现在敦煌420窟西壁壁龛内左右胁侍菩萨长裙上,绘有青地白珠狩猎纹和翼马纹;427窟彩塑菩萨的服饰上有联珠圈纹;402、424窟的壁龛沿画飞马联珠圈纹连续的长条纹饰;277窟西壁龛沿对马联珠纹长条边饰。这类纹样形式在粟特地区多见。在5至6世纪的巴拉雷克宴饮图中的男女青年,着翻领、紧身、窄袖的华丽服饰,贵族身披的锦袍上有联珠胡人头像纹样,有联珠野猪头纹样;7至8世纪瓦拉赫沙壁画中,有织锦上的联珠立鸟纹;在7世纪的阿弗拉西阿勃(康国首都阿禄迪城)的壁画中,人物身穿的锦袍上亦有联珠禽鸟纹和有翼立马的联珠纹。这种有翼立马的联珠纹和发现于埃及的Antinoe的有翼立马的联珠纹如出一辙,可见它们出自同一原典。但在5至8世纪粟特壁画中体现出粟特民族流行尚武精神的主要题材就是这些翼马、斗兽的主题,是粟特美术风格化的反映。从文化传播路线看,在粟特地区流行的这类已被民族化的纹饰也应直接影响到了敦煌的这种装饰风格。

对莫高窟中的联珠纹样做过源流方面的考述的有薄小莹、关友惠、姜伯勤等先生。

关于联珠纹样的内涵,法国艺术史家格鲁塞认为与琐罗亚斯德教有关,姜伯勤先生也曾着文论述联珠猪头纹与琐罗亚斯德教(祆教)信仰的关系。在敦煌石窟中这些与粟特有关的纹饰反映了粟特画匠信仰的表露。较为明显的是隋莫高窟壁画中,除244窟之誐尼沙有日月型头饰;401窟西壁龛内北侧右第一尊菩萨亦有日月型头冠;420窟西壁南侧菩萨像中间一尊有日月型头饰。这种日月型头冠的装饰是祆教对太阳的崇拜或来自密特拉(Mithra)的光明崇拜。

2.线条勾勒技法

片治肯特遗址VI:I皇家宴饮图,使人想到中国画线描中刚劲有力的铁线描。这种线描技法虽不能断定源头就在粟特地区,但从早期粟特壁画到中国新疆地区壁画,可找到其相似点,比如丹丹乌里克出土的木版画和壁画的线描技法。这条从西向东的传播路线有其传承关系,只是在东渐中与当地艺术风格交融,而出现了新的形式。粟特画家至少应在传播中起到中介作用,而且也带有了自己的风格。有学者认为:“粟特的影响,或者说外伊朗的影响,一定是由那位着名画家曹仲达传到中国的。”㈣姜伯勤先生还指出,这一线描风格在唐代前期形成了以阎立本、吴道子为代表的中国传统风格后,又反过来影响了粟特地区的绘画。在粟特故地遗址阿弗拉西阿勃壁画中,可见到采用来自中国的画样,还可见到敦煌式中国绘画技法的影响,这其中粟特民族的影响是不言而喻的。

四、隋和唐初敦煌粟特人的活动

隋代西域处于突厥控制中,昭武诸国在大业年间对隋朝的遣使纳贡,就与这一时期隋朝同突厥的关系改善有直接关系。唐王朝自贞观开始,国势日盛,对突厥战争胜利后,在粟特地区设立了羁縻府州,形式上置于唐王朝的统治之下,加强了粟特地区同中原王朝的联系。在安史之乱之前,其与中原王朝之间在政治、经济、文化等诸多方面的交流是最繁盛的时期。

1.粟特聚落——从化乡

池田温先生在《八世纪中叶敦煌的粟特人聚落》、陈国灿先生在《唐五代敦煌县乡里制的演变》中对从化乡的形成、发展做了详细研究。P.3559(C)号文书《唐天宝十载差科簿》,由登录的人名统计,粟特人就占了78%,以此可推断从化乡的粟特聚落性质。另外在开元初增补而成的《沙州都督府图经》(P.2005):“祆神:右在州东一里,立舍画神主,总有廿龛,其院周回一百步。”可见敦煌有祆神祠存在。在《敦煌廿咏》中“安城祆咏”中也记祆祠。可证粟特聚落中信仰祆教,并依赖各地建立的袄祠管理聚落事务,维护他们的利益。使得东来的粟特人紧密地团结起来,在当地能保持其独特文化特征。同时有组织地与当地人共处。在“安城祆咏”记“更有雩祭处,朝夕酒如神”,“雩祭”是一种古老的中华礼制中的祈 雨祭礼,沙州祆祠以酒祈雨祭祀。由此在敦煌石窟壁画中粟特民族美术也能保持自身特色。

在敦煌文书中也记载其他各乡仍居住着为数不少的粟特人。他们为经商,参与到当地人民生活的各个领域,从上层民众到下层工匠,以各种身份融入社会中。隋代敦煌寺院高僧中就有粟特人后裔。《续高僧传》卷二六(c戚通》下《智嶷传》:释智嶷,姓康,本康居王胤也。释智嶷为粟特人后裔,他在敦煌时正是敦煌莫高窟粟特风格流行时。像他这样在敦煌的粟特僧人,和受雇于寺庙中在粟特故地就从事壁画绘制的工匠,以其特有的思想与技艺服务于石窟寺的营建中,有些甚至参与设计,这从联珠纹边饰的构图形式的出现不难看出,更甚者渗透到具体的装饰图案绘画和用线涂色工作中,以不同途经留下了他们带有本民族风格的审美趋向,以至于深刻影响到敦煌美术的繁荣、交流与发展。

2.敦煌的画匠

对敦煌石窟壁画中画工画匠的研究。向达先生在考察莫高窟与榆林窟等敦煌石窟后,对供养人画像中画工画匠首次进行讨论。姜伯勤先生在《敦煌的画师、绘画手与丹青上士》中对敦煌的各类画工做了深入研究。在南北朝至唐,作为画匠应该都有匠藉。敦煌文献中出现的关于普通画匠的称谓一般来说都是对其的称颂,主要有“良匠”、“巧匠”、“丹青”、“丹笔”、“画手”、“绘画手”、“画人”等,另就级别较高的官吏画匠称作“知画手”、“绘画手”等。在吐鲁番出土的唐西州文书中有记载画匠与其他工匠一起被分配在官司应役。可见敦煌画匠的群体逐渐变大,有了相应的管理制度,并有不同级别的划分。也说明画匠的身份在逐渐提高,逐渐有加官入仕者,他们在壁画的修筑与创作中能够起到一定的决策作用。那么此时的壁画中应有画者较自由的创作空间。试可推断身处其中的粟特画匠也有了表现其美术思想的空间。

3.史册中记载的粟特画家

此时入华的粟特人可分几类:民族迁徙来的移民,粟特商人、技艺人、胡姬、粟特使节和贵族。其中技艺人是依靠某种技艺谋生的粟特移民。在绘画方面,唐初有康萨陀。《历代名画记》中所记他出身粟特“初花晚叶,变态多端,异兽奇禽,千形万状,在尉迟下。”日本学者桑原骘藏称他为粟特人,向达先生也赞成此说。关于康萨陀的记载只在《历代名画记》中论尉迟乙僧时将两人进行比较,并言其技艺与康萨陀相近。可见康萨陀画风也采用色彩晕染的凹凸效果。另在《宣和画谱》记唐代粟特画家毕宏也具备此画风。在粟特壁画遗存中也多少可找到类似的晕染法,凹凸晕染画法传人敦煌,粟特画家起着重要的媒介作用。

从隋代壁画的密体画中,可以看出曹家样的遗风。曹仲达,虽然出自粟特人,但却又跟随汉地画家袁昂习画,因而所谓曹家样是在稠密色彩运用及边饰上师法粟特而在造型上仍依据中国3-6世纪形制的一种中西结合的画样。这些中国史册中的粟特画家以及包括敦煌壁画修筑者中不知名的粟特画匠可代表三至八世纪粟特美术东渐中形成的中国粟特画家群体。